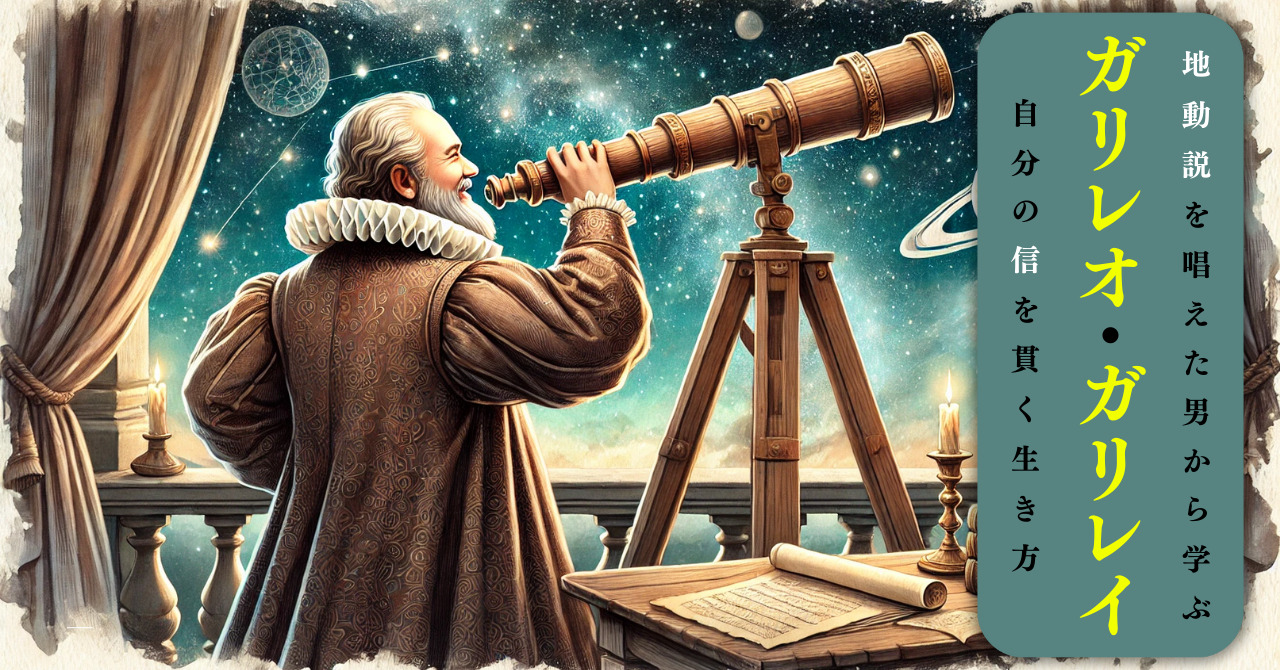

ガリレオ・ガリレイとは?地動説を唱えた男の生涯から学ぶ

「それでも地球は動く」

この名言を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか?

これはかつて、地動説を唱えたことで宗教裁判にかけられた、ガリレオ・ガリレイの言葉です。

彼が近代科学の基礎を築いた偉大な科学者であるのは僕が言うまでもありませんが、ガリレオは単なる天文学者ではありません。

僕が衝撃を受けたのはその『生き様』

周りにどれだけバカにされ、何度も裁判にかけられても、「地動説こそが正しい」と唱え続けた。

(※当時は「地球が宇宙の中心である」天動説が支持されており、「地球が太陽を中心に回っている」地動説を唱えることは悪とされていました)

その生涯、その勇気は、現代を生きる僕たちにも通ずるものが必ずあります。

周りの意見に流され、自分に嘘をつきながら、安心安全な人生を生きていくのか。

周りの反対に抗い、傷つきながらも、自分の信を貫いた人生を生きていくのか。

今回は、ガリレオ・ガリレイの功績と生涯。

そして彼の生き様から学べることについて、僕の考えを多分に含めながら解説していきますね。

(※一応言っておきますが、僕は歴オタでも、世界史の先生でもありません。本記事はあくまで〝エンタメ〟。とことん調べて書きますが、功績や年号等を知りたい人(特に受験生)は、教科書を信じてくださいね。笑)

また、最後にも紹介しますが、僕は以下の学習漫画でガリレオ・ガリレイについてのザックリとした概要を学びました。とてもわかりやすく、子ども心を思い出せるのでおすすめです♬

ガリレオ・ガリレイとは?彼の何がすごいのか?

ガリレオ・ガリレイ(1564年~1642年)は、イタリアのピサで生まれた科学者です。

天文学・物理学・数学などの分野で多くの業績を残しました。

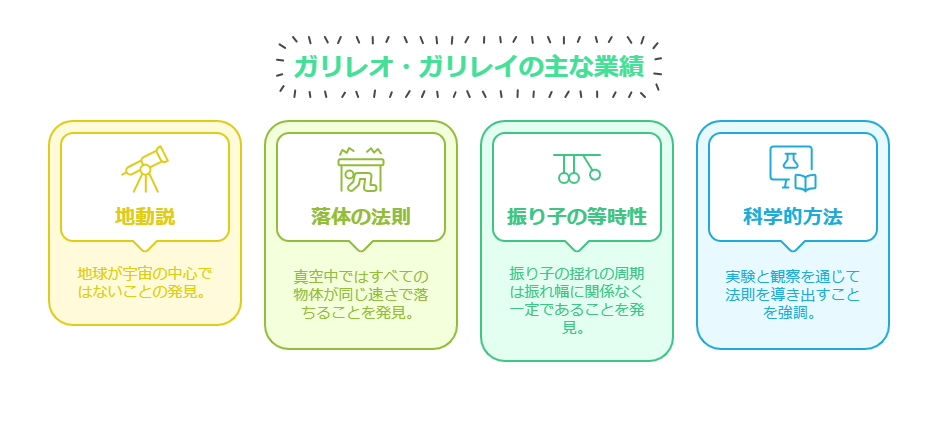

彼の代表的な功績をザっとまとめると、以下のとおり。

① 地動説(=地球が太陽を中心に回っている)ことを発見

ガリレオは、自分で改良した望遠鏡(ガリレオ式望遠鏡、とも言うよ)を使い、現代では「当たり前」となっている事実を次々と発見しました。

- 月の表面がデコボコしていること

→当時は完全な球体だと考えられていた - 木星に4つの衛星があること

→ガリレオ衛星 - 金星に満ち欠けがあること

→これが地動説の証拠になった

これらの発見により、「地球が宇宙の中心ではない」という考えが強まりました。

ちなみに、ガリレオは望遠鏡で太陽も観察していたようで視力がとても悪く、しまいには失明してしまったとも言われています……。(望遠鏡で太陽を見てはいけません!絶対!!)

② 落体の法則(=落下速度は重さに関係ない)の発見

ガリレオは「重い物ほど速く落ちる」という当時の常識を覆し、「真空中ではすべての物体が同じ速さで落ちる」という落体の法則を発見しました。

これ、学生時代に試しませんでしたか?

僕は気になって試しました。

校舎の四階から「水を入れたペットボトル」と「空のペットボトル」を同時に落としたんです。

そしたら、ほほ同時。落下中の空気抵抗で多少の差はあれど、ほとんど差はありませんでした。

もちろん、その後先生には史上最恐レベルで怒られました。(額の血管がピキピキなってた)

この考え方は、のちにニュートンの「万有引力の法則」につながります。

(ちなみに、ガリレオが亡くなったその年にニュートンが生まれています。これも何かの運命ですなぁ~)

③ 振り子の等時性(=ブランコの往復時間は変わらない)の発見

ガリレオは「振り子の揺れの周期は、振れ幅に関係なく一定である」ことを発見しました。

ちょっと難しいですが、「ブランコ」を想像するとわかりやすいです。

力を入れれば入れるほど、振れ幅は大きくなり、速度も速くなる。

逆にほどほどならば、振れ幅も大きくならず、速度も緩やか。

実はこの2つ、どちらも1周期(元の位置に戻ってくる時間)は同じなんですよね。

これも気になって最近やりました。

本当に、ほぼ同じ時間で帰ってきます。

大人がブランコに乗ってると周りの視線が気になりますが、ガリレオの生き様を知っていれば気になりません。(ただ、ケツは痛い)

④ 科学的思考(=行動しろ、試せ)の確立

個人的にこの考えがめちゃくちゃ好きです。

ガリレオは、「実験や観察を通じて法則を導き出すこと」を何よも重視していました。

これは簡単に言うと、「やってもないのに、さも真実であるかのように語るべきでない」ということです。

挑戦していないのに諦めること、自分は経験したこともないのに他人の挑戦を卑下すること。

本当は薄っぺらい知識なのに、さもすべてを知っているかのようにふるまうこと。

我々現代人も心当たりがあり、そして改めるところがあるのではないでしょうか。

この考え方は現代の科学研究の基礎となり、ガリレオが「近代科学の父」と呼ばれる大きな理由です。

ガリレオから学ぶ「周りに迎合しない生き方」

ガリレオは、「地動説(太陽中心説)」を支持していました。

しかし、当時のカトリック教会は地球中心説、つまり「天動説」を絶対の真理と考えていたのです。

(※カトリック教会:キリスト教最大の宗派で、ローマ教皇(法王)を最高指導者とする教会のこと)

もちろん、法に反しているので、研究が広まるにつれ、ガリレオは宗教裁判にかけられます。

1633年には「地動説を放棄しろ!」と命じられました。

ガリレオは公には撤回しましたが、法といえど、心の中まで従わせることはできません。

彼はその後も地動説を信じ続けたのです。

残念ながら、ガリレオが生きている間に地動説は正式には認められませんでした。

しかし彼の死後、約350年後の1992年になって、ローマ教皇庁はガリレオの裁判が誤りであったことを認めたのです。

この一連の事柄を知ると、「思考の自由」が許されている現代がどれほど恵まれているか。

そして何より、ガリレオの周りに迎合しない生き方に、言葉にできない勇気をもらえます。

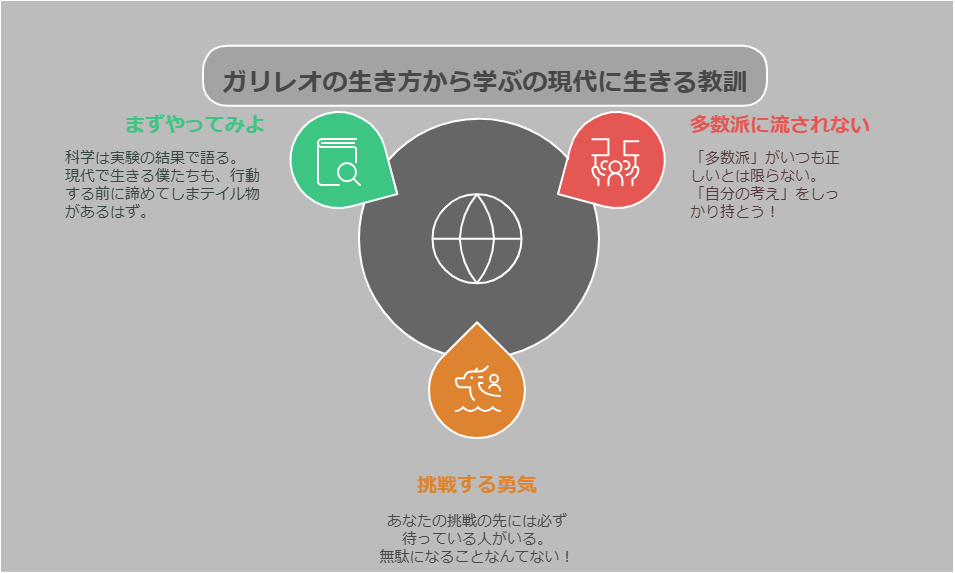

僕が感じた「現代人がガリレオから学べること」

さて、ここまでを一文でまとめると、「ガリレオは、当時の常識や権威に反しても、自分の研究と観察に基づいて真実を追求した勇敢な科学者」でした。

「地動説」がその一つでしたね。

その姿、生き様から学んだことをここからお話ししていきます。

① 多数派に流されない姿勢

まず、最も心に残ったガリレオの生き様がこれ。

「多数派が正しいとは限らない」

これは、現代の僕たちにも……いや、僕たちだからこそ、大切な教訓になると思います。

SNSの普及により、あらゆる分野の「多数派」が見えるようになりました。

その「多数派」の意見に流されるように生きるのか。

それとも「いや、わたしはこう生きたい!」の自分を貫いて生きるのか。

ガリレオのように、自分を貫いたからこそ、人類の発展に貢献できた事例があることを忘れないでおきましょうね。

② 挑戦を恐れない勇気

新しい考え方や技術を世の中に広めるには、批判や抵抗に立ち向かう勇気が必要です。

これはガリレオが生きた16~17世紀はもちろん、今も変わりません。

ガリレオが生きた時代は自由な挑戦(思想)が「法」により制限されていましたが、

現代はSNSやWebメディアなどの「顔も知らない不特定多数の目」により制限されている気がします。

その目が親なのか、友だちなのか、近所の人なのか、それともSNSなのか。

人によってそれぞれだと思います。

ただ、「ガリレオは、自分の信念を曲げずに挑戦した結果、科学を発展させた」

あなたの挑戦の先に待っている人が、きっといるはずです。

③ まずやってみる精神

「観察・仮説・実験・検証」という科学的思考は、どんな時代、どんな分野でも重要です。

科学とか化学だけではなく、本当にありとあらゆる分野で、です。

デマやフェイクニュース、詐欺まがいの情報があふれる現代では、「情報を鵜呑みにせず、冷静に考える能力」が、めちゃくちゃ重要になってきます。

「これやるといいよ」

「これはやらないほうがいいよ」

それは本当に「実験をした人」の言葉なのか。「実際に行動に移した人」の言葉なのか。

もしそうでなければ、自分で行動する勇気を持ちましょう。

たとえ失敗したとしても、そのほうが人生トータルで後悔が少なくなると思います。

まとめ・僕がガリレオについて学んだ本の紹介

いかがでしたでしょうか?

「偉人から学ぶシリーズ」は本記事が初でしたが、自分でもビックリするくらいに深く話せた気がします。

ガリレオ・ガリレイ、彼の生涯を知ると「常識にとらわれずに真実を追求し、新しいことに挑戦すること」がどれほど大切で、可能性に満ち溢れているものなのかを強く認識させられます。

「それでも地球は動く」──ガリレオが生きた時代と比べ、僕たちは自由に学び、考えることができる時代にいます。

だからこそ、彼の生き様を知ることで、僕たち自身も勇気を持って前に進めるのではないでしょうか?

僕は最近、以下の漫画学習本シリーズで偉人の歴史を学んでいるので、よければ見てみてくださいね。

最後までお読みいただきありがとうございました!

本記事と同じく、歴史上の偉人から生き方を学ぶ【偉人から学ぶ】シリーズは、以下からたくさんご覧いただけます!

コメント