\この記事でわかること/

★僕が「やめた」ことで得た5つの価値観

★「続ける努力」と「やめる勇気」の話

★僕の「心のオアシス本5冊」

(もう限界だ……)

ライバルと競争する日々も。

毎日クタクタになるまで練習する日々も。

監督の顔色をうかがう日々も―――

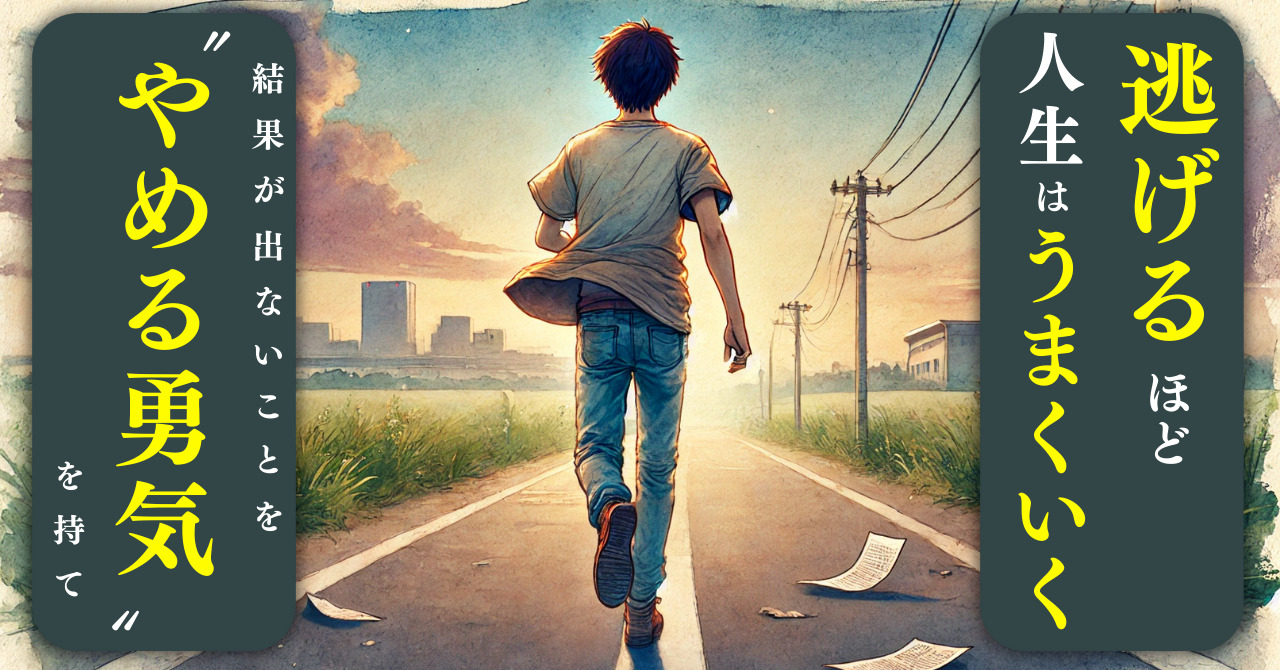

本記事は、僕が「大学時代に部活動をやめた話」を中心にお話ししていきます。

ただ、伝えたいメッセージは、部活動とか関係ありません。

毎日懸命に働いている社会人の方のお役にも立てる、そんな内容になっている自信があります。

もし今、あなたがなにかに打ち込んでいて、「もう本当に限界だ……」と思っているのなら、本記事がなにかのキッカケになるかもしれません。

「やめる決断」は「続ける努力」より、100倍勇気がいる

僕は高校1年生のとき、一度、部活動をやめようとしました。

理由は「監督が怖かったから」です。

でも、結局続けることになりました。

理由は「部活を辞めたところで、どうせ学校で監督と遭うから」「この先卒業まで、〝野球部を辞めたやつ〟として生活するのが恥ずかしかったから」です。

人数が少ない高校だったので、なおさらでした

内心は辞めたくてしょうがなかったのですが、

結局のところ『やめる勇気』がなく、『続ける努力』に逃げた臆病者だったわけですよ。

僕はこのとき、高校1年生ながらに、

「なにかを〝やめる〟って、ものすごく勇気がいることなんだな」

「愚痴を言いながらも会社をやめないサラリーマンって、ただやめる勇気がないだけなんじゃないだろうか」

と、今まで盲目的に信じてきた〝継続〟という言葉を信じられなくなりました。

「継続って良い一面だけじゃないな」と思いました

そして、大学3年生のときも、部活動を辞めようと思いました。

そのときは、本当にやめました。

理由は「これ以上やっても、抜きんでることはできない」と思ったからです。

もちろん、葛藤はありました。

小学4年生から~高校3年生まで。計9年続けてきた野球。

そして大学ではソフトボール部に入り、多少の違いはあれど、野球と似たようなスポーツを3年。

これまで生きてきた21年のうち、12年もスポーツ漬けの人生を送ってきた。

僕の中で「スポーツに打ち込んでいる」というのは、1つのアイデンティティであり、

「スポーツなくなったら、自分が自分でなくなってしまうのではないか?」と、内心はとても不安だったのです。

入部当初はキッチリ4年間続けるつもりでしたからね

でも、3年時の秋の大会が終わったあと、ふと思ったんです。

「これ以上やっても、抜きんでることはできないな」と。

とくに根拠があるわけでもなく、誰かに言われたわけでもありません。

ただただ、諦めに近い納得を覚えたのです。

もしかしたら、「コロナ真っ只中」という状況も影響したのかもしれません。

当時はほぼすべての授業がリモートになり、部活動も自粛せずにいられない状況。

部活動の大会が延期・中止になることもありました。

…………うん……。

でもやっぱり関係ないですね。

コロナであろうがなかろうが、僕は辞めてたと思います。

言い訳の余地もなく、「自分の意欲」の問題でした

やめるときは相当悩みました。

アイデンティティしかり、「ただ体のいい言い訳で、残りの1年間をダラダラ過ごしたいだけじゃないのか?」と、自分が〝逃げている〟だけだと思ったからです。

でも、やめました。

かなり葛藤しましたが、やめました。

「直感に従った」なんてカッコいいものではなく、シンプルに続ける意欲と元気がなかったのです。

それからというもの、たまにグラウンドで練習している同期を見ると、突如として、なんとも言えない喪失感に襲われました。

「見られる側」から「見る側」になった気分です

でも、今だからこそ思います。

このときの決断。

大学3年生のときに部活動を「やめる決断」をしたことは、

その後の僕の人生にとんでもなく大きな影響を与えた

と。今だからこそ、胸を張って言えます。

僕は今でも〝やめる決断〟を大切にしています。

もちろん、なんでもかんでもすぐに諦めるわけではありませんが、

「あぁ、これはもう結果がでないなぁ」と思うことに対して、惰性で続けることはほぼありません。

『逃げるほど人生はうまくいく』

今お伝えした部活動をやめた話は、『僕の人生で感情が動いたランキング』でも、トップ層に食い込むほどの経験です。

その経験から学んだ価値観を、本記事でお話ししようと思います。

学んだ価値観は、全部で5つ!

人生は『他人との競争』じゃなかった

(この章だけちょっと長いです)

資本主義社会・貨幣経済の中で生きる我々日本人は、程度の差はあれ『競争』が求められます。

部活動や競技スポーツでは、どのチーム・スポーツも例外なく「勝敗」という競争が求められ、

ビジネスや仕事でも、「利益」「企業成長」という競争が求められます。

アーティスト、アイドル、俳優、デザイナー、画家、音楽家、などなど。

芸術畑に生きる人は一見「競争」からかけ離れているように見えますが、

それでも結局は「PV数」「ファンクラブ会員数」「ライブ乗員数」「販売部数」「視聴率」など、どこかで〝競争〟が関わってきます。

話を部活動に戻します!

チームメイトとの競争。

ライバルとの競争。

相手チームとの競争。

幾度となく繰り返される『競争』

そのすべての競争に勝ったものだけが、頂点を手にすることができます。

つまり、部活動を続けていく限り、この『競争』という一種の呪いからはどうあがいても抜け出すことはできないのです。

「競争」はいいことばかりじゃないよね

会社の就職試験で部活動をやっていた学生が優遇されるのは、この「競争社会に揉まれてきた」という理由が大きいのでしょう。

ですが、実際のところ、人生は『他人との競争』で決まるものではありません!

僕は部活動をやめた後、1冊の電子書籍を出版しました。

お世辞にも売れている本ではなかったですが、そこではじめて「自分の力でお金を生み出す経験」ができました。

そんでもって、電子書籍を出版するにあたってそのノウハウ教えてもらった師匠がいます。

その師匠とは今でも交流があり、一緒にビジネスをしたり、ご飯を食べに行くほどの関係になりました。

これらは「部活動を続ける選択」をしていたら、絶対に経験できなかった経験、得られなかった関係です。

「余白」が生まれると、そこを埋めるようにして、自然となにかが入ってくるんですよね~

この経験を経て僕が感じたのは、

人生の勝ち負けは「他人との競争」ではなく、

「自分との競争」、すなわち〝昨日の自分より一歩でも成長できたか〟で決まる

ということです。

電子書籍を出版するうえで、「他人との競争」という概念は一切ありませんでした。

あるのは、昨日よりも1文字でも多く執筆すること、出版のノウハウを高めることだけ。

昨日の自分よりも1ミリでも多く前に進むことだけ、だったのです。

ビジネス系インフルエンサーが増えた昨今。

〝個人で稼ぐ時代〟という言葉は、一度は耳にしたことがあると思います。

そんな時代で「他人との競争」に明け暮れていたらどうなるでしょう?

「同期のアイツより高い車に乗りたい」

「地元のアイツより月収が高くなりたい」

「仲の良いアイツより早くマイホームに住みたい」

こんな考え方をしてたら、いつまでも経っても「自分との競争」という価値観を得られません。

僕が部活動から逃げた先には、この大切な価値観との出会いがありました。

人生は『人気コンテスト』じゃなかった

- 監督(上司)からの評価

- コーチ(上司)からの評価

- 学校(会社)からの評価

- チームメイト(同僚)からの評価

この『人気コンテスト』も部活動をする以上、また、日本に住む以上は避けては通れないと思います。

特に小学生の頃から部活動をやっていた人は、「監督に選ばれる」という価値観が無意識に浸透しています。

どれだけ上手くなっても、結局は試合で使われなかったら話にならないですからね。

監督の評価を気にしすぎるのは、決して気持ちのよいものではないですが、チームスポーツ、部活動という構造上仕方がないことです。

なかなか変えられないし、変えるべきものでもない気がします

「監督(上司)がいる前でアピールしなきゃ」

「俺に価値を見出してもらわないと……!」

知らず知らずのうちに、人気コンテストに参加。

「他人の期待に応えるため」が強制的に脳にインプットされます。

しかし、実際のところ、人生は人気コンテストなんかじゃありません。

僕は部活動をやめた後、すぐに「カバディ」というスポーツをやり始めました。

当時(というか今でも)、まだ日本には浸透していないスポーツで、練習や試合をやろうにもなかなか人が集まりません。

なので、「競技」というよりも「趣味」という感覚でクラブチームに通っていました。

そこで感じたのは「他人からの評価を気にしないスポーツってむちゃくちゃ楽しい」ということです。

他人からの評価を気にしないことで、心から楽しむ〝余裕〟が生まれたんですよね~。

部活動やプロ、準プロチームなどの「競技スポーツ」

健康や楽しさを重視する「趣味としてのスポーツ」

この2つに優劣はなく、もちろん、善悪もありません。

ただ、もしあなたが「他人からの評価」にがんじがらめになっているのであれば、一度その輪から完全に離れた場所にいくことを強くおすすめします。

「他人からの評価を得られずとも、人生は楽しむことができる」という感覚を思い出せると思います。

僕のおすすめは、やはり「近所の趣味目的のスポーツチーム」です

人生は『我慢大会』じゃなかった

「諦めなければ必ず報われる」

「どんなにツライ練習も続けていれば必ず実を結ぶ」

「才能なんて関係ない、すべては努力でどうにかなる」

これも部活動を経験した人は、誰しも思ったことがあるのではないでしょうか。

残酷なことを言うようですが、

僕は「努力をすれば必ず報われる」という価値観には賛成できません。

なぜなら、「苦手分野でいくら努力を重ねても、よくて平均どまり」だからです。

この学びを得たのは、部活動だけではありません。

サラリーマンとしての企業勤め。

そして、個人事業主としての数えきれないくらいの失敗。

それらの経験から、「自分の強みを生かさないと市場価値なんてゼロと同じ」だということを学びました。

自分で言うのもなんですが、

僕は「書く」ことが得意だと思っており、なにより好きです。

今、キーボードをカタカタ打ちまくってるこの瞬間が楽しくって仕方がありません。

本当に楽しい!!

しかしその逆、嫌いなうえに苦手で、一生努力しても平均以下のレベルにしか到達できないと思うこともあります。

それは「マニュアルを覚え、忠実に実行すること」

僕は小学生の頃から「言われたとおりにやる」「教科書どおりにやる」ことが苦手です。

たとえば、新卒で入った会社の研修がいい例です。

同期のみんなが1ヶ月半~2ヶ月で終わる研修を、僕だけ半年経っても終わりませんでした。

(マジで盛ってません)

しかもその〝半年〟という期間も「半年でようやくOK!」という感じではなく、

「もうこれ以上教えても無理そうだから、時間の無駄っぽい」みたいなニュアンスのOKでした。

なので、現場に出ても普通にミスりました。

たぶん、その後どれだけ努力を重ねても、よくて平均どまり。

大学のアルバイト時代と同様、後輩に教えてもらうようになってたと思います(笑)

スポーツで言うならば、「自分の体に合ったフォーム・動作」を知らなければ、安定した上手さなど永遠に手に入りません。

自分の体のタイプとは違う体の使い方を体にしみこませることで、むしろ下手になる可能性の方が大きいです。

「ツライことを我慢して克服する」よりも「楽しいことにのめり込んで伸ばす」

そっちのほうが大事だなぁ、と、部活動をやめて強く実感しました。

我慢している時点で「意欲」は著しく低下しているんですよね

人生は『仲良しごっこ』じゃなかった

苦しい練習を一緒に乗り越え、バカ騒ぎするのも一緒、そんなチームメイトとの熱い友情。

そんな「みんなで力を合わせるんだ!」という「行きすぎた仲良し意識」も実は真実じゃなかったりもします。

なんですと!!?

先に断っておくと、部活動やあらゆるビジネスに置いて、「他人と協力する」ということは必要不可欠なことだと思っています。

僕も会社を辞め、自分で食っていくと決めてから、幾度となく新しいことにチャレンジしては失敗に終わってきました。

その経験から「大きなこと成し遂げるにはひとりの力では限界がある」ということを心底痛感させられました。

そこを踏まえたうえで、なおも『人生は仲良しごっこじゃない』という確固たる価値観を持っています。

これは大学4年生、および社会人2年目の頃に「ブラジリアン柔術」を経験して学んだことです。

ブラジリアン柔術を始めとするあらゆる格闘技は「個人種目」

今まで野球とソフトボールという「団体種目」しか経験したことがない僕にとっては初めての体験でした。

「自分が強くならないと負ける」

きわめてシンプル。

オセロは角を取ると強い、くらいシンプルな法則です。

「個人」が強くならないと、いくらチームワークを磨いたところで弱いまま。

団体競技や会社組織、それぞれ仲間やチームの助けはあれど、結局は「個人の力量」に細分化されます。

まずはひとりでやってみる。ひとりでも結果が出せる力を身に付ける。

そして、そこからどうにもできないときや、さらなる飛躍を目指したいときにはじめて「他人を頼る」

何事もそういう順序が正しいような気がします。

「弱い自分を助けて!」というスタンスはよくない、ということですね

人生は『嫌なことばかり』じゃなかった

最後にポジティブな話をします。

部活動のみならず、なにかに本気で取り組んでいると、どうしても「うまくいかないこと」が出てきます。

今までたくさんの社長や経営者にお会いしましたが、

「1つの失敗もなしに成功できました」なんて人、見たことがありません。

とくに僕は「100の努力で1の成果を手にする」という、とんでもない〝努力不器用型人間〟なので、そりゃまぁうまくいかないことのほうが多いです。

部活動の話にしても、ときには逃げ出したくなるほど結果が出ないときもありました。

野球・ソフトボール漬けの13年間はたしかに充実していて、楽しかった。

でも今振り返ると、我慢したり、苦しいことに耐えたりと、「嫌なこと」のほうが多かった気がします。

しかし、部活動を辞めてブラジリアン柔術やカバディを習い始めてから、スポーツも「嫌なことばかりじゃない」ということを心から想いました。

スポーツ以外のこと、電子書籍出版やブログ執筆をするうえで「文章を書くことが好き」だということもわかりました。

人から褒められたり、自分が好きなことはシンプルにやっていて楽しい。

だからこそ上達スピードが速くなる。

今まで体育会系の環境にのめり込んできた人は、得てして「嫌なことを乗り切ってこそ成果が出る」という固定概念に縛られている傾向があります。

もちろん、そういう人もいるでしょう。

でも、そうでない人もいる。

勇気を持って苦手なことから離れることで『自分の好きなこと・得意なことを伸ばす楽しさ』に気づけると思います。

嫌なこと・うまくいかないことはあるけど、そればかりじゃない!

―諦め「れ」ば道は拓ける― 人生は逃げるほどうまくいく

いかがでしたか?

今、限界の淵にいるあなたの心を少しでも和らげることができましたでしょうか?

勘違いしてほしくないのですが、僕は部活動や今いる環境(主に会社)をやめることを手放しで推奨しているわけではありません。

なんだかんだ言って、組織に属しているからこそ学べることは山ほどありますからね。

事実、僕だって会社を辞めて独立した今、改めて「会社」という存在の偉大さを実感しています。

本記事で伝えたかったことは『やめる選択肢もある』ということです。

やめたからこそ得られる経験・学べる気づきが、必ずあります。

限界に達し、心を病んでしまうくらいなら『やめる勇気』を出してみてもいいかもしれませんね。

本記事があなたの現状を打破するキッカケになってくれたらとても嬉しいです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

僕の『心のオアシス本』5冊

参考までに、僕がせっぱ詰まったときに読む本を以下に紹介しておくので、よければあなたも読んでみてください。

追い込まれたときの〝心のオアシス〟になると思います。

【著者】ハ・ワン(著)、岡崎 暢子(翻訳)

【タイトル】あやうく一生懸命生きるところだった

【出版社】ダイヤモンド社

【出版日】2020.01.15

【著者】鈴木 祐介

【タイトル】我慢して生きるほど人生は長くない

【出版社】アスコム

【出版日】2021.10.16

【著者】ひろ さちや

【タイトル】人生はあきらめるとうまくいく

【出版社】幻冬舎

【出版日】2012.02.24

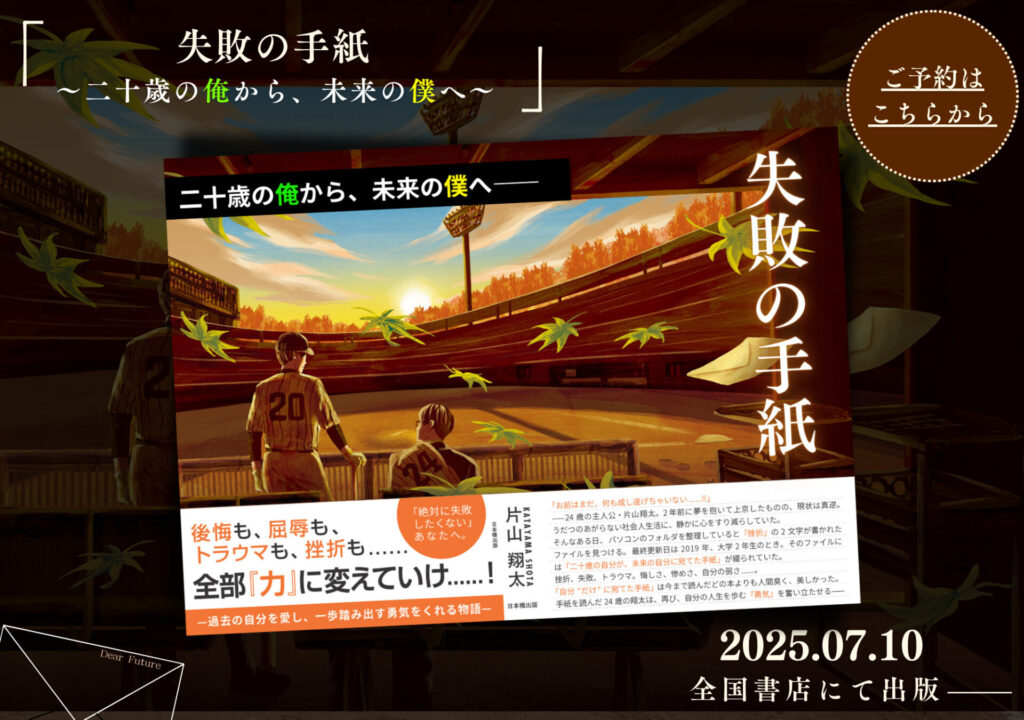

【著者】喜多川 泰

【タイトル】株式会社タイムカプセル社 新版 十年前からやってきた使者

【出版社】ディスカヴァー・トゥエンティワン

【出版日】2022.04.25

旅人アマク

~諦めれば、開ける~

(僕の描いた絵本です)

【著者】片山 翔太

【タイトル】旅人アマク~諦めれば、道は開ける~

【出版日】2024.03.14

コメント