\この記事でわかること/

- Z世代が3年以内に会社を辞める理由

- 筆者自身も新卒1年で会社を辞めた話

- そもそもなぜ、Z世代が揶揄されているのか?

なぜ、Z世代に3年以内の退職者が多いのか?

最近、20代……なんなら新卒で退職する人が増えていますよね。

特に今は「Z世代」がその年頃なので、「Z世代があーだこーだ」と揶揄するメディアもよく見ます。

かくいう僕も2000年生まれの25歳。Z世代ど真ん中です。

加えて新卒入社した会社も2年(うち1年はアルバイト)でやめたので、人のことを言える立場ではございません。

なのでこの記事では「会社を続けましょう」とか「石の上にも三年」などの聞き馴染みのあることは言いませんし、そもそも会社を辞めることが悪いとも思っていません。

あくまで【 考察 】

「Z世代の早期離職は、こういう時代背景や理由があるよね」という、あくまで僕の考えをお話していきます。

しかしながら、僕が思っていることをやたらとぶちまけるわけではございません。

実際僕も、正社員やアルバイトとしていくつかの会社で働き、その間に辞めていくZ世代の言い分もたくさん聞きました。

その中で「あー、そういう考えになるのもわかる」というものを総合的に網羅して、代表的な理由を5つまとめています。

働く側としては「なぜ、僕・わたしは、会社で働くことに意味を感じないのか?」

雇う側としては「いかに気持ちよく会社で働き続けてもらうか?」

本記事が少しでも参考になれば幸いです。

それと、最後にも紹介しますが、僕が最近読んだ本でZ世代特有の価値観や心理を、おもしろい観点で深りしている書籍がありました。

現代の若者を非常に「映画の早送り」の観点を中心に、非常に詳しく解説している興味深い一冊です。

ぜひ一度読んでみると、Z世代若者の特有の思考を理解できると思います。

「映画の早送り」という観点がすごくおもしろいです!

【事実】そもそも論、昔から早期離職率(3年以内)は高い

考察に入る前に1つだけ。

前提知識を揃えておきたいと思います。

まずそもそも論ですが、「3年以内の早期離職」はなにもZ世代に限った話ではございません。

厚生労働省が発表した「学歴別就職後3年以内離職率の推移」では、平成16年大学卒の36.6%が最も高いです。

(参照:厚生労働省 / 新規学卒就職者の離職状況(令和2年3月卒業者)を公表します / 学歴別就職後3年以内離職率の推移 / https://www.mhlw.go.jp/content/11805001/001156476.pdf)

Z世代は1990年代後半~2010年頃までに生まれた人のことを指すので、1つ前の世代になりますね。

「じゃあなんでメディアであーだこーだ言われてんの?」という話になると思いますが、個人的には辞める「理由」にZ世代の特徴が表れていると思っています。

その理由について今から考察していきますね。

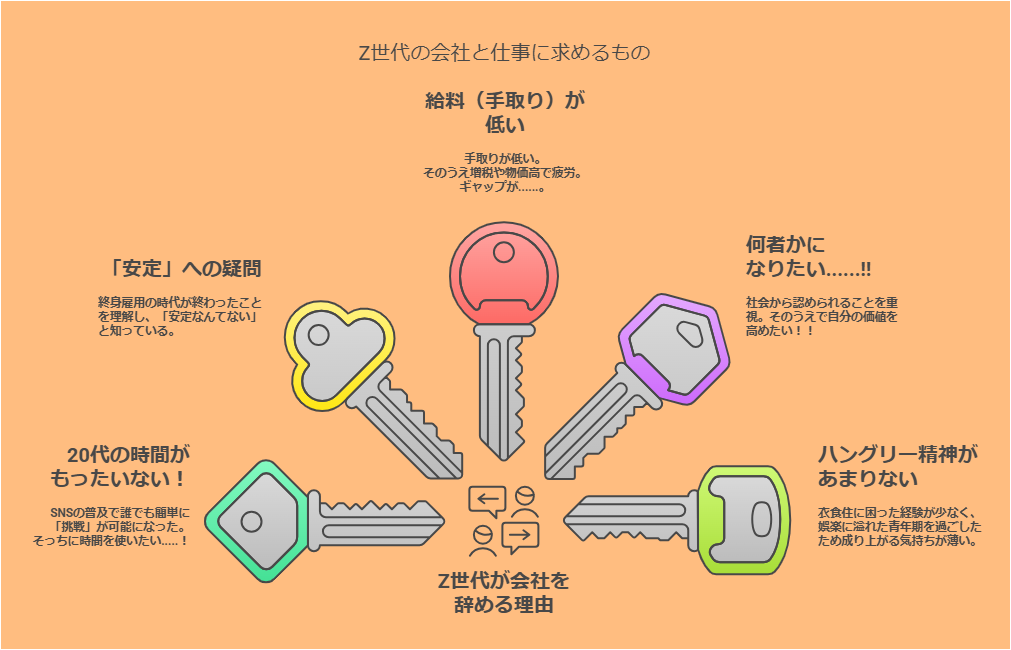

【考察】Z世代が会社を辞める理由と仕事に求めるもの

20代の時間がもったいない

今の時代、「やりたい!」と思ったことが、ほとんどリスクゼロでできるようになりました。

本を書きたければ電子書籍で出版できるし、

歌手になりたければ、手っ取り早くYouTubeで自分の歌をアップすることもできる。

そんな” 何者でなくても自由に挑戦できる時代 “に、

「1日8時間以上もの時間を会社に捧げるなんてバカげてる……!」と思う人が増えたんだと思います。

しかも週5日もありますからね。

8時間×5日=40時間

休憩時間や残業、準備や移動時間を含めるともっと多いでしょう。

貴重な20代の3分の1以上の時間を切り売りして「安定」を求めるより、

バイト生活でもいいから「やりたいこと」を望む人が増えている気がする。

ちなみに、僕もこのタイプ。

入社した会社自体には2年務めていたものの、正社員は1年で辞めました。

僕はその頃「格闘技」にハマっていて、そちらをがんばんりたいという少年心が原因でしたが、とかくそのような心境になりやすいのが若い時期というものでしょう。

周りで辞めていく若者も、この理由が1番多かったと感じています。

「安定なんてない」と知っている

終身雇用の時代は完全に幕を閉じました。

この点に関しては反論を探すほうが難しいでしょう。

定年まで働き続けられる可能性が低いのに、わざわざ会社にしがみつく必要がない。

GoogleとかAmazonとかの大企業ならわかるけど、大半の人は「この会社で何年働きました!」って言ってもたいした実績にはならないですからね。

まぁこれはコロナも影響していると思いますが、どちらにせよ終身雇用の時代が終わり、それを当たり前だと認識しているのがZ世代だということです。

給料(手取り)が低い

これは業界によっても差があると思いますが、理由の1つとしては間違いなくあります。

給料、というか手取りが低い。

そのうえ物価も高くなっているので、「会社で働いて日々を生活するだけでいっぱいいっぱいじゃん」となる。

ましてや、コロナ禍以降はリストラの可能性もゼロではなくなりましたからね。

事実として、やむを得ず人員整理をした企業もありました。

「大切な20代の時間を削っているのに、給料が低く、そのうえリストラの可能性もあるなんて……」

そう思ってしまうのも無理はありません。

とはいえ給料に関しては、「入社する前にホームページや面接で確認できるでしょ」と思ってしまうタチなので、これは本人の確認不足も大いに関係していると思っています。

僕の入社した会社も給料は少なかったですが、それは面接を受ける時点ですでに知っていたので不満に思ったことは一度もありませんでした。

ギャップの問題ですね。

「何者かになりたい……‼」欲求が強い

これもZ世代を代表する特徴の1つ。

「何者かになりたい……!!」

” 組織の中の自分 “というより、

あくまで自分個人が” 世間からどう認められるか “に焦点を当てる人が多い。

Z世代でのアッパーは2025年時点だと29歳だと思いますが、それでも中学生の頃からはスマホを持ち、SNSやYouTubeを使ってきました。

だからこそ知っているのです。

「良い大学に進学して良い会社に入り、裕福な暮らしをするだけが人生の成功ではない」

それよりもむしろ、『自分の個性を活かし、自分だからこそできる仕事(社会貢献)をしている』ことに重きを置く傾向があります。

「好きを仕事に!」はすでに耳タコの言葉ですが、

それを価値観形成に大切な子どもの頃から聞き慣れているとなると、「何者かになりたい……!」という想いが強くなるのも、ごく自然のように思えます。

ハングリー精神がない(必要なくなった)

近年の増税や物価高で勘違いしていますが、事実ベースで考えると日本はとても裕福な国です。

衣食住に困ることはほとんどなく、選り好みしなければ職だって見つかります。

家から少し歩けばコンビニがあるし、映画館やゲームセンター、ショッピングモールなど「娯楽」の場もたくさんあります。

そもそもスマホ1つあれば一生かけても網羅できないほどのエンタメが無数にあるので、もはや場所による制限もなくなりました。

上記のような生活を、Z世代は子どもの頃から(少なくとも中学生くらいから)送っています。

なので、「何が何でもなりやがって、贅沢な暮らしをしてやる……!」というハングリー精神が、親世代と比べて薄いんですよね。

それよりかは「自分が好きなことを活かせる場はどこか?」「どうしたらもっとオンリーワンの生き方ができるのか?」といった、『自己実現』に意識が向いていると思うのです。

まとめ・おすすめ本

今回はとくに「こうしましょう」という案はございません。

理由は「会社を早くにやめることが悪いと思っていないから」です。

本記事はあくまで” 考察 “

昨今話題に上がる「Z世代」についての僕なりの見方をお話させていただきました。

また、僕が最近読んだ本でZ世代特有の価値観や心理を、おもしろい観点で深りしている書籍がありました。

現代の若者を非常に「映画の早送り」の観点を中心に、非常に詳しく解説している興味深い一冊です。

ぜひ一度読んでみると、Z世代若者の特有の思考を理解できると思います。

とても面白い内容で、僕自身、共感できるポイントがたくさんありました!

たまにはこのような「考察記事」も上げていこうと思っているので、引き続きよろしくお願いいたします。

それでは、最後までお読みいただきありがとうございました!

コメント