アイザック・ニュートンとは?万有引力を見つけた孤高の天才

私は世界にどう映るかわからないが、

私は、ただ浜辺で遊ぶ少年のようなものだ。

時折、他よりも滑らかな小石や美しい貝殻を見つけて楽しんでいる。

真理という広大な海はまだ未発見のままだというのに。

あなたはこの言葉を聞いて、何を感じたでしょうか。

この言葉は、数多あるニュートンの名言の中でも、僕が1番好きなものです。

僕がこの言葉から感じたのは、「ニュートンは、ただ自分の〝興味〟に従った。歴史に名を遺す発見をしたのは、その結果にすぎない」ということ。

もっと端的に言えば、「自分の〝興味〟に、すなおに従う大切さ」です。

「万有引力の法則」や「光の分析」、また「慣性の法則」「運動方程式」「作用反作用の法則」など。

誰もが一度は聞いたことがある法則を発見した人こそ、科学史上最も偉大な人物の一人、アイザック・ニュートン です。

そんな「近代科学を完成させた」 と言われる天才的な科学者ですが、彼の理論が生まれ根底にはいつも〝興味〟があります。

この記事では、ニュートンの功績や生き様、そして彼から学べることを、わかりやすく解説していきますね!

(※いきなりこんなにアツく語っておりますが、念のため……。僕は歴オタでも、世界史の先生でもありません。本記事はあくまで〝エンタメ〟。自分なりに調べて書きますが、詳しい功績や年号等を知りたい人(特に受験生)は、教科書を信じてくださいね。笑)

また、最後にも紹介しますが、僕は以下の学習漫画でアイザック・ニュートンについてのザックリとした概要を学びました。とてもわかりやすく、子ども心を思い出せるのでおすすめです♬

アイザック・ニュートンとは?

アイザック・ニュートン(1642年~1727年)は、イギリス出身の物理学者・数学者。

中学・高校の授業で習った力の単位「N(ニュートン)」でおなじみ、近代科学を築いた誰もが知る偉人です。

ちなみに、ニュートンの名前「アイザック」は、亡くなった父と同じもの。

ニュートンが生まれるすぐ前に父が亡くなったため、母親が同じ名前をつけたとされています。

さらにさらに。興味深いことに、ニュートンが生まれた年(1642年)は、ガリレオ・ガリレイが亡くなった年 でもあります。

(※ガリレオ・ガリレイ:地動説を唱え、「近代科学の父」とも呼ばれる天文学者)

やはりそういう運命だったのか。ガリレオが築いた科学の基礎を、ニュートンがさらに発展させたことで、「科学のバトンが引き継がれた」 とも言えるのです!

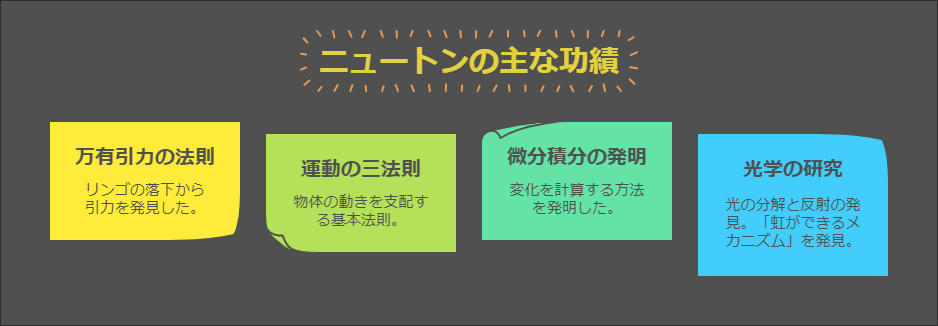

ニュートンの主な功績

① 万有引力の法則(=リンゴが木から落ちる)の発見

「リンゴが落ちるのを見て引力を思いついた」

この話は有名ですよね。

実際には、それをきっかけに 「リンゴを引っ張る力と、月や惑星を引っ張る力は同じなのでは?」 と考え、万有引力の法則を導き出しました。

(※ハンマー投げみたいなイメージ。ハンマー(月)は彼方に飛んで行ってしまうところを、人間(地球)の引っ張る力を受けて回っている。つまり、月(ハンマー)が地球(人間)を中心に回っていることこそが、引力の証明)

この発見によって、天体の運動が数学的に説明可能 となり、宇宙の理解が一気に進みました。

② 運動の三法則(=物が動く仕組み、ニュートンの法則)

ニュートンは、物体の動きを支配する3つの基本法則を発見しました。

- 慣性の法則

→ 物体は外から力を加えられない限り、そのままの運動を続ける - 運動方程式

→ 物体に力を加えると、その力に比例した加速度が生じる - 作用・反作用の法則

→ 物体が何かに力を加えると、同じ大きさの反対向きの力が返ってくる

中学生の頃、先生が「ここ、絶対テスト出すから」と言ってた超重要ポイントですね(笑)

この法則は現代の物理学や工学の基本になっています。

③ 微分積分の発明(=変化を計算する方法)

ニュートンは、「変化する量」を正確に計算するために 「微分積分」 を発明しました。

(意味わからなすぎて、数学拒絶症になりかけたアレです……)

実はこれもニュートン(と、ドイツの数学者ゴットフリート・ライプニッツ)が考案したもの。

後に数学・物理学・工学・経済学など、多くの分野で応用され、現代でも数学の教科書に出てくる代物です。

④ 光学の研究とプリズムの発明(=どうやって虹ができるのか?)

ニュートンは、「光がどのように分かれるのか?」を研究し、白色光が実はさまざまな色の光の集合体であることを発見しました。これは、プリズム を使った実験で証明されました。

(※プリズム:光を虹色に分ける透明な三角のガラス。太陽の光をプリズムに通すと、赤・オレンジ・黄色・緑・青・藍・紫 のような虹色に分かれる。つまり「虹ができるメカニズムを発見した」とも言えます)

また、当時の望遠鏡はレンズを使っていましたが、ニュートンはレンズの代わりに鏡を使った 「反射望遠鏡」 を発明し、よりクリアな天体観測を可能にしました。

この発明は、現代の天文学や光学技術の発展にも大きく貢献しています。

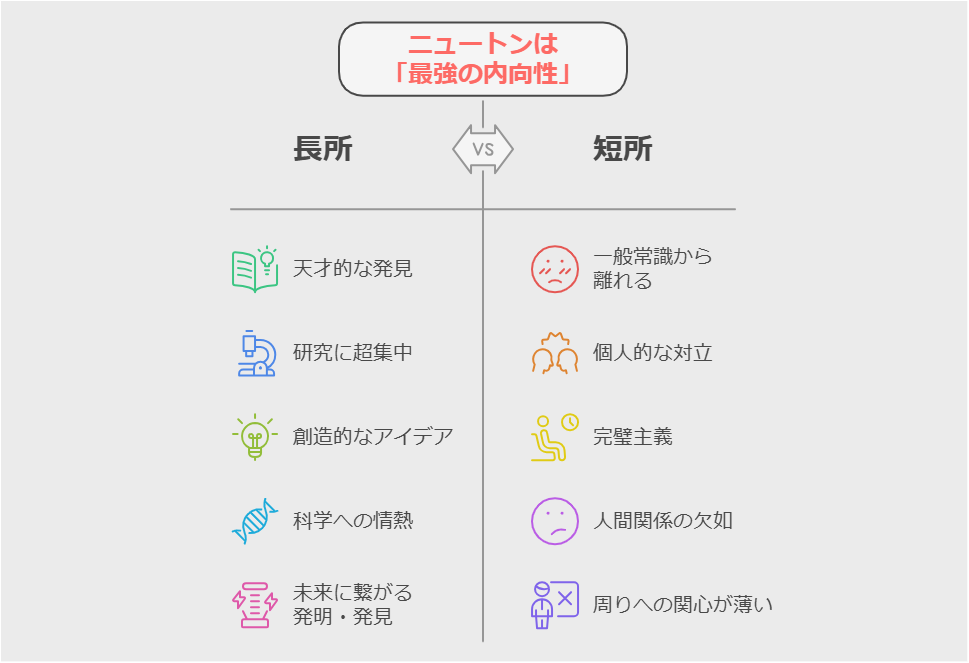

ニュートンは「孤独を愛する天才=最強の内向型」だった

先にお話ししたとおり、ニュートンの人生は、天才的な発見に満ちていました。

しかし、その裏には 孤独に努力を続ける姿 が……。

昨今、「内向型」という言葉を多く聞くようになりましたが、

「このニュートンの生き方こそ〝最強の内向型〟と言える」、僕はそんな印象を受けました。

① ペスト禍での「奇跡の2年間」

1665年、ペストの流行によりケンブリッジ大学が閉鎖。ニュートンは故郷・ウールスソープに戻ります。

ニュートン自身、「この2年間で万有引力・微分積分・光学の基礎を築いた」と言うほど驚異的な成果を出し、俗にこれを〝ニュートンの創造的休暇〟とも呼びます。(僕も人生で1回くらいは言ってみたい)

② 人付き合いが苦手な孤高の天才

ニュートンは 極度の内向型 で、人間関係に悩むことが多かったようです。

もちろん会ったことないので本当のところはわかりませんが、彼の生き方を見ると「あぁ、たしかにそうだろうなぁ」と納得します。

- 彼の研究を巡ってライバルと衝突(特に数学者ライプニッツとの微分積分をめぐる争い)

- 科学の研究に没頭しすぎて、生涯結婚しなかった(婚約に至ったことはあっただとか)

- 極端な完璧主義者で、納得できるまで研究を公表しなかった

- 人と交流することを避けることが多く、友人が少なかった

- 教授として講義をするよりも、とにかく研究していたかった

たしかに、現代で言う「内向型」の特徴と似ていますよね。

ただしその分、科学の発展には絶えず情熱を燃やしていたのもたしかです。

僕がアイザック・ニュートンに学んだ『興味へのすなおさ』

あらゆることに「なぜ?」を持つ好奇心と探究心

本記事の冒頭でも申し上げたとおり、僕がニュートンの生涯を知って特に感銘を受けたのは『好奇心と探求心を持ち続ける』、その〝子ども心〟です。

ニュートンは、わからないことがあると徹底的に調べ続けました。

光の性質についての研究では、何度も実験を繰り返し、白色光がさまざまな色の光から成り立っていることを突き止めましたし、

リンゴが木から落ち、そこから万有引力の法則を導き出したのだって、日々の試行錯誤のたまものです。

だって、普通思います?

リンゴから落ちただけで、「これは月が地球の周りをまわる原理と同じだ!」って。

たぶん僕がその場にいたら、「あぁリンゴ落ちたなぁ。皮向いて食べよ」くらいにしか思いません(笑)

ニュートンはとにかく、あらゆることに「なぜ?」を持ち続けたのです。

自分の興味に従う〝すなおさ〟を持とう

ニュートンの性格を知ると、それはまるで五歳児のよう。

これはバカにしているわけではな決してありません。

いくつになっても好奇心を枯らさなかった、その「興味」こそ、ニュートン最大の武器だったのではないでしょうか。

「やりたいことが見つからない」

「夢が見つからない」

「天職が見つからない」

「なんかこう……グッとくるものが見つからない」

衣食住が整い、次は〝自己実現〟に迷える現代人。

上記のような漠然とした悩みを持っている、あるいは持っている人が近くにいるのではないでしょうか。

たしかに、SNSやメディアで「好きなことを仕事にしよう!」「夢を持とう!」とまくしたてられても、困っちゃいますよね。そんな簡単に見つかれば苦労しません。

「〝好き・得意〟だと思っていたことが、深堀していくと案外そうでもなかった。仕事にするほどではなかった」、これ、あるあるだと思います。

でも〝興味〟に着目してみるとどうでしょう?

「これは興味がある」「これは興味がない」

この2択で物事を分けた場合、どんどん自分の興味があることが見つかりませんか?

「本を書くことに興味がある、興味がない」

「サッカーに興味がある、興味がない」

「YouTuberに興味がある、興味がない」

「結婚して子どもを持つことに興味がある、興味がない」

「宇宙に行くことに興味がある、興味がない」

たった2択で考えた場合、必ず自分の〝興味〟がわかります。

僕が思うに、ニュートンはこの〝興味がある〟のハードルが極端に低く、中でも特に興味が大きいものへの〝探求心〟が、極端に大きかった。そして何より、その興味に「すなおに従った」

自分の〝興味〟に従う、すなおさ

これこそが、僕がニュートンから学んだ生き様です。

僕がニュートンについて学んだ本

衣食住が満たされ、「面白いこと」が次から次へと出てくる現代。

その世界に生きる我々が「なんにも興味が湧かない」ということは、現実的にありえません。

もし今、「自分のやりたいことが見つからずに悩んでいる」という方は、ぜひ一度肩の力を抜いて〝興味〟に従ってみてはいかがでしょうか。

偉大な科学者、アイザック・ニュートンのようにーー

最後までお読みいただきありがとうございました。

ニュートンの前に生きた「近代科学の父」ガリレオ・ガリレイについての記事もありますので、よろしければぜひご覧くださいませ。

それと、僕がアイザック・ニュートンを知ろうと思ったキッカケは下記の学習漫画です。

すごく面白くて読みやすいので、〝興味〟が湧いた人はぜひ読んでみてくださいね。

さて、僕が今まで書いた記事は「ガリレオ」「ニュートン」。そうときたら次はもう、あのお方しかいませんね。

20世紀の大天才、アルベルト・アインシュタイン。「E=mc²」あるいは「あっかんべぇ~」の写真で同じみ、あのアインシュタインです。

ほとんと自己満足ですが(笑)、近いうちに、その記事も書こうと思いますのでお楽しみに~♬

本記事と同じく、歴史上の偉人から生き方を学ぶ【偉人から学ぶ】シリーズは、以下からたくさんご覧いただけます!

コメント